让农业科技种子在乡村生根

——福州市科协助推科技小院点燃乡村振兴新引擎

编者按:今年,是习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信两周年。两年来,福州市以习近平总书记回信精神为指引,积极构建“县—市—省”三级联动体系,为科技小院创建建立长效机制,培育了一批富有福州产业特色的科技小院。科技小院学子积极响应各高校关于加强乡村人才队伍建设的重要探索要求,深入田间地头,加强科普宣传,播撒科技“种子”,练就兴农本领,努力把论文写在田野大地上,为福州市乡村全面振兴提供强有力的科技支撑。

集美大学水产学院谢仰杰教授(右三)为养殖户传授科学养殖技术。记者 张铁国 摄

放眼榕城广袤乡野,春潮涌动,科技的“种子”正在这片沃土上生根发芽,结出累累硕果——

在长乐江田镇,依靠科技小院强强联合的技术攻关,小小蔓荆子成功演绎“点石成金”的传奇,推动传统药材实现附加值的跃升;在福清,有赖于科技小院专家的指导,各乡镇的龙眼种植户种上了耐干旱、抗高温的良种,还在“小年”实现稳产甚至高产;在罗源鉴江镇,科技小院的科普宣传带动着更多农户投身沙蚕养殖,碧海银滩化身富民金滩……科技创新如润物春雨,在八闽沃野绘出一幅产业兴、生态美、百姓富的现代农耕文明画卷。

记者从市科协获悉,目前全市共建成11家科技小院,数量居全省第一梯队,涉及蔬菜、海带、橄榄、食用菌、龙眼、沙蚕、油茶、金鱼、特种稻、沙生中草药等10个产业,涵盖农业科学、水产养殖、食品加工、生态农业等4个学科。

科技“高大上”,小院“接地气”。近年来,福州市以科技小院为“点”,聚焦当地产业,推动跨学科技术融合与产业链延伸,打造“一院一品”特色格局,通过产业帮扶、人才培养和科普宣传,以“点”促“面”,带动当地产业增质扩面,农民就业增收,助力乡村高质量发展。

让中草药在土里“生金”

睡眠质量影响身心健康,成为当下人们关注的热点话题。

有一种中药,它可以有效帮助改善睡眠。在长乐区江田镇,长期从事中草药种植的福建滨海生物科技有限公司负责人陈义灿在其中看到了商机。

“用这个小颗粒做成枕芯,对于提高睡眠质量很有用!”陈义灿边说边拿来一大一小两罐小颗粒,大的如豌豆,小的如绿豆,这是一种叫作蔓荆子的中草药种子。

这些“穿”着白色外衣、并不起眼的种子,是如何从沙田地里走进人们家中,成为备受市场青睐的产品的?故事要从陈义灿的“创业史”讲起。

陈义灿算得上是当今长乐返乡创业青年的前辈。30多年前,见到村里不少人外出务工,大片山地无人打理,在外打拼事业有成的他前瞻性地践行生态环保理念,回到老家长乐江田镇江田村,承包了上千亩山地,从事中草药种植。

去年年初,科技小院首次被写进中央一号文件,提出要壮大乡村人才队伍,推广科技小院模式,鼓励科研院所、高校专家服务农业农村。这让陈义灿对发展科技小院信心十足。

陈义灿说,公司的中草药基地毗邻长乐滨海新城,从种植的众多中草药中,他发现蔓荆子花期长达近3个月,紫色的花显得十分浪漫,可吸引市民群众前来观光旅游。而结果后,也可以吸引游客采摘,现场加工成枕头、热敷包,实现一、二、三产齐头并进,带动当地文旅经济发展。

在市科协和长乐区科协指导下,通过与福建中医药大学、福建省农科院、福建农林大学共建,3家科研院所和高校“强强联手”,研究生驻扎企业进行沉浸式技术攻关,今年2月,依托福建滨海生物科技有限公司建设的福建长乐沙生中草药科技小院,获评福建省第七批科技小院。

虽然今年才获批,但由于前期准备充足,公司在蔓荆子选植品种、种植技术等方面已基本成熟。

“这种颗粒较粗的种子叫单叶蔓荆子,颗粒大些,用量少,更适合当枕头芯。而三叶蔓荆子种子更小,则适合做饮片等。”陈义灿介绍,鉴于蔓荆子种子有明目、安神、助眠等功效,这款枕头颇受消费者青睐,市场潜力巨大。为此,陈义灿去年经过小试、中试,目前已试种500余亩蔓荆子苗。

不仅如此,在他的带动下,江田村、克明村及闽侯部分村庄也开始试种,试种面积达30余亩。

“到时候我们公司会进行统一收购,让农户不愁销路,稳定增收。”陈义灿说。

罗旭辉(左)与科技小院成员检查环境监测系统运行情况。记者 原浩 摄

苗木种下去,服务跟上来。“这些蔓荆子长了4个多月,梢长有10厘米了,接下来要注重除草!”4月23日上午,省农科院资环所副所长罗旭辉带着福建农林大学林学院研究生林炫,来到江田村村民龚锡文的10余亩中草药基地里,察看蔓荆子生长情况,指导农户科学种植和病虫害防治。

随后,罗旭辉还深入福建滨海生物科技有限公司,了解环境监测系统设备运行情况,帮助企业进行设备检测。林炫则根据所学,对土壤进行取样检测,确保施肥和土壤改良更精准,为蔓荆子提供更加“舒适”的生长环境。

“目前,我们已经初步整理出《单叶蔓荆子栽培技术规范团体标准》,待中试成功后,我们再进行大试,根据市场行情,在更广范围全面铺开栽种。”罗旭辉表示。

据介绍,福建长乐沙生中草药科技小院探索“林下种植+生态旅游”模式,可实现亩均产值3万元,形成了农文旅融合的新业态。

从众多药材中选种蔓荆子推进农文旅深度融合,从种“三叶”到种“单叶”,从“试验田”到逐步铺开……福建长乐沙生中草药科技小院的发展,是福州市科技小院实现产业融合升级的一个缩影。

市科协有关负责人介绍,近5年来,福州市科技小院深入开展技术攻关,指导改良抗病优质高产新品种36个,转化科技成果25项,推广科技项目15项,开展试验740余次,示范面积2万亩,技术辐射面积5万多亩,带动服务农户近4000户,新增产值32500万元,有力推进了科技成果融合创新。

把论文写在果园里

这是一场青春与乡村的双向奔赴,这是一次科技与实践的深度对接。

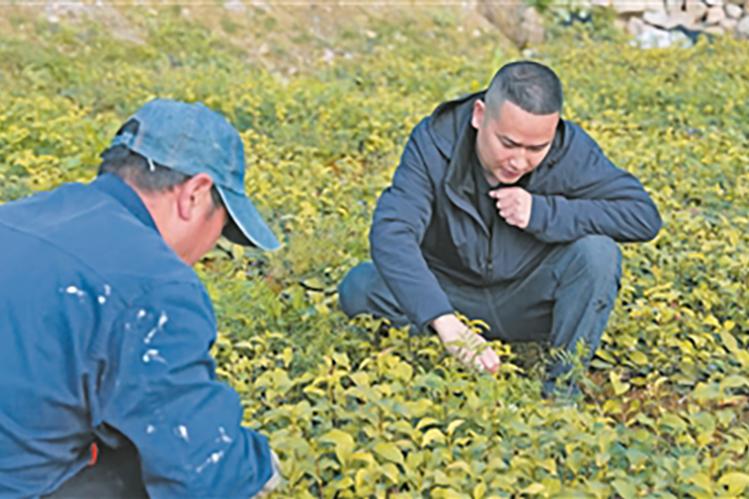

福建福清龙眼科技小院院长高杰(左)与团队成员了解龙眼生长情况。记者 原浩 摄

如何让龙眼种植不再只能“靠天吃饭”?福建福清龙眼科技小院院长高杰带领20余名团队成员在探索中寻求答案。

高杰是福建农林大学园艺学院亚热带果树研究所研究生。2022年9月,福建福清龙眼科技小院挂牌后,得益于福建农林大学赖钟雄研究员和林玉玲教授两位导师的指导,高杰带领科技小院团队成员深入走访福清各乡镇,对百年老树优良单株进行调研记录,在加强对古龙眼树资源的保护与利用的同时,开始探寻龙眼耐干旱、抗高温的“密码”。

“一旱就浇水不是个办法。我们通过实验,决定从优良单株中通过种子诱变,选种耐旱和抗雨水的品种,通过嫁接,扩大种植规模,从源头上解决这一难题。”高杰介绍。

龙眼和其他水果一样,都有“大小年”。即大年大收,小年减产。如何让小年也和大年一样?高杰与团队通过研究,用生长调节剂乙烯利喷洒,进行杀小叶控梢,让龙眼更加稳产高产。

近3年来,科技小院将理论和科技优势转化为发展优势,积极为龙眼产业把脉问诊,解决了病虫害绿色防控、龙眼果品质提升以及保鲜和深加工等一系列难题。同时,组织编制《龙眼绿色栽培技术规程》《小院龙眼产品标准》,让龙眼种植和产品质量有据可循。科技小院成为龙眼高产的“助推器”和技术研发与成果转化的桥梁。

“在帮助福清龙眼增产增收的同时,我们把课堂学习和乡村实践紧密结合起来,写出的论文也更接地气,个人也得到了锻炼。”团队成员佘婷婷表示。

据介绍,福建福清龙眼科技小院成立以来,累计培养硕士研究生8名,研究项目课题5个,申请专利2项。高杰获评省科协科技小院优秀研究生。

“高大上”的科技与“接地气”的小院,还碰撞出创新火花。

在2022年国际遗传工程机器大赛全球总决赛中,福建福清龙眼科技小院指导团队线上参与赛事,他们以科技小院龙眼品种为支撑,提交参赛项目“基于CRISPR/Cas9的龙眼细胞GABA工厂”,一举夺得银牌。

福建福清龙眼科技小院是不是个例。近年来,福州市通过11家科技小院加大人才培养力度,共入驻专家75名,累计入驻研究生116名,在培养研究生的同时,强化农村本土专业性人才队伍培育,近5年来共开展186期助力乡村振兴培训班,培训指导农技人才8000余名,惠及乡土人才和当地农民1.5万人次。

在乡村学校打造科普课堂

一直以来,在罗源鉴江镇,每年农历九月是沙蚕的丰收季节。然而眼下,虽然还有半年,位于该镇的福建省洋泽海洋生物科技有限公司车间里已是一片繁忙景象:农户们将新鲜的沙蚕称重包装后,作为海钓钓饵寄往全国各地。与此同时,公司研发生产的沙蚕酒、冻干沙蚕、沙蚕活性肽脢解冻干粉等让沙蚕附加值持续提高。“这得益于福建罗源沙蚕科技小院提供的科技助力!”福建省洋泽海洋生物科技有限公司负责人陈依芳表示。

沙蚕,俗称流蜞,是一种高蛋白、低脂肪食物,具有较高的营养价值和药膳功效。福建罗源沙蚕科技小院加大科普宣传力度,让更多农户加入沙蚕养殖中来,实现海洋生态保护改善和增收致富。

4月25日上午,在福建省洋泽海洋生物科技有限公司,偌大的沙蚕养殖区内,一场田间观摩和交流会正在进行。参与交流学习的,既有沙蚕养殖户,也有入驻福建罗源沙蚕科技小院的研究生。

“沙蚕人工采收后要用海水暂养一段时间,并适当降低温度……”集美大学水产学院教授谢仰杰从沙蚕的投喂、采收,到分拣包装,向大家一一讲解。

随后,大家来到沙蚕孵化区,学子们与农户围成一圈,谢仰杰手把手教授大家对沙蚕进行人工繁殖。

罗源县科协有关负责人介绍,近两年来,福建罗源沙蚕科技小院联合县科协在农户中开展水产养殖培训,覆盖沙蚕、大黄鱼、中国鲎等产业,帮助解决夏季沙蚕难运输易死亡难题,科技小院专家和研究生入驻,还依托单位制定了《双齿围沙蚕种质标准T/FSF003-2023》《双齿围沙蚕工厂化养殖技术规程 T/FSF004-2023》《双齿围沙蚕繁育技术规程T/ FSF005-2023》,推动科学养殖规范化。

市科协人员了解科技小院工作情况。记者 原浩 摄

“科技小院的师生经常深入田间地头,宣传科学养殖方法,现在,我对水温控制、海水盐度测试、保温棚养殖技术等都有了初步的掌握。”养殖户尤永拥表示。

与此同时,科技小院的师生们还开展校园科普行动,多次走进鉴江中心小学等乡村学校,举办“海洋之谜”等专题讲座,结合沙蚕文化、中国鲎保护等内容,通过绘画互动,普及海洋生物多样性保护知识,提高广大师生和当地群众的环保意识。

市科协统计数据显示,近5年来,全市11家科技小院积极开展科学普及工作,共举办科技讲座、田间观摩会、科技文化三下乡等科普活动200余场,发放科普资料15000余份,设置科普展板50个,接待参观人数达5000人次,有效提升了农民的科学素养和技术水平。

“下一步,我们将强化农业科技创新支撑作用,围绕科技小院建设实施筑基、强链、赋能三大工程,提升科技小院综合实力、全产业链服务能力及数字化管理水平,在小院数量扩充、技术突破、管理优化等方面取得更加显著的成效,为农业农村现代化注入强劲动力。”市科协有关负责人表示。