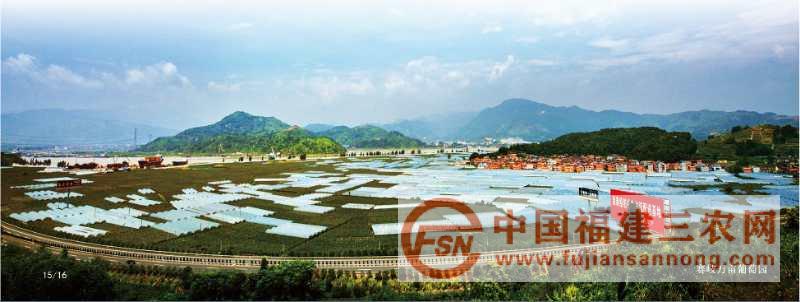

中国福建三农网福安7月4日讯(袁翔) “北有吐鲁番,南有闽福安”,这是著名歌唱家关牧村老师在品尝了福安葡萄之后,有感而发唱出的心曲。福安是我国东南沿海最大的葡萄生产基地,葡萄种植面积6万多亩,被誉为“南国葡萄之乡”。

“都说福安葡萄好,象环村的尤其好。”福安葡萄又以“象环葡萄”为佳。象环村位于赛江之滨,北依金钟山,海拔高、气温低,高山昼夜温差大,非常适合葡萄累积糖分;土壤盐分高,富含矿物质,又可以帮助葡萄排酸。得天独厚地理气候孕育出了皮薄肉厚、清甜多汁、爽口脆嫩、果粒饱满、色泽紫黑亮丽的“象环葡萄”。

“满架高撑紫络索,一枝斜亸金琅珰”。走在象环村,大棚内藤连着藤,一串串葡萄挂满枝头,外着防风、防病虫害的“白衣裳”套袋。据介绍,葡萄套袋后绝不喷洒农药。只要稍微用水清洗,便可以食用。夏风轻拂,空气中弥散着葡萄清香,令人垂涎三尺。葡萄博物馆内,农村淘宝搞得有模有样,不时响起来订单的“叮咚”声,村民们正在忙着将葡萄打包装箱,一片忙碌的景象。这些葡萄都是当天采摘、当天装箱、当天送货,保证新鲜和口感。

早在上世纪80年代,不少专家认为福安气候潮湿,雨水偏多,病害严重,不适合栽培葡萄。按国家农业部制定的葡萄产业区划,福安被列为不宜大面积种植葡萄地区。从“葡萄禁地”到“南国葡萄之乡”。象环发展成为如今远近驰名的葡萄专业村,这条曲折艰辛的路走了30多年。

从零到有。1984年冬,象环村民陈玉章等人率先引进巨峰葡萄品种,试种12亩,改变单一水稻种植的农业发展模式,开展多种经营。随后成立了民间葡萄研究所,围绕葡萄栽培技术研究,实现葡萄亩产值达5000元。时任省委副书记的习近平同志亲临象环村进行指导,加速了葡萄种植推广进程。一花引来万花开,30多年间,象环从4户农民种葡萄,发展到全村户均种植葡萄3.8亩,葡萄种植已成为村里的第一产业支柱。

从劣到优。南方高温多雨,病虫害高发,特别是霜霉病给葡萄种植带来灾难性的后果。露天栽培的葡萄,品质总是难以突破。2005年,象环村开始“试水”大棚避雨设施栽培,这为南方葡萄种植提供了全新的思路,有效地解决多雨引起的病害问题。同时,通过多年的实验摸索,推广控产控质标准化种植技术和“五新”栽培技术(新技术、新品种、新肥料、新机具、新农药),让葡萄的品质和产量都实现质的飞跃,每公斤市场售价达到16至20元,亩产值从5000元提高到现在的1.5-2万元。

从点到面。大棚栽培在推广初期,有很多果农抱有疑虑,不愿意投入每亩一万多搭建避雨大棚。福安市委、市政府高度重视,出台了鼓励政策,每年拿出60万元资金,连续三年对象环村小农种植户建造大棚按2000元/亩标准给予补助。大棚栽培的成功示范让农户看到实实在在的效益,大棚葡萄在短短几年以“星火燎原”之势蔓延开来,省、市各级在推广大棚栽培方面也制定了补助政策。目前,象环村已实现2360亩葡萄大棚全覆盖,全镇葡萄种植面积11000多亩,大棚栽培占80%以上。

从普到特。为了提高农产品市场竞争力,象环葡萄在品牌打造方面下足了功夫。成功注册“象环”葡萄商标,并荣获国家地理标志农产品和地理标志证明商标,打造区域公共品牌。村里完善观光走廊、葡萄博物馆等基础设施建设,通过举办“葡萄采摘节”等文化活动,吸引更多的人来象环游玩,认识象环葡萄。象环村依托市民富中心网络,组建村级民富便利店,搭建销售平台,通过与淘宝、冷链物流、超市、农业公司等合作,促进了葡萄电商、微商迅速崛起。

如今,象环村在种植技术、发展规模、果实品质、科技创新、品牌打造等方面形成了良好的示范效应,是“全国优质葡萄生产基地”、“省无公害葡萄农产品基地”、“省现代农业示范基地”。2017年,象环村所在的赛岐镇葡萄产值达1.6亿元,果农人均年纯收入达19702元,同比增长6%。

据悉,象环南国葡萄品种园项目即将动工,园区占地21亩,总投资400多万。下一步,象环葡萄产业发展将通过农产品品牌建设,推动以立体农业、生态果园、果蔬套种为主的生态观光农业的发展,大力发展生态、休闲、观光农业,打造旅游观光农业品牌,实现百姓富与生态美的有机统一。